梅毒は感染しても初期症状が乏しく、気づかないうちに進行してしまうことがあります。放置すると、心臓や脳、神経などの重要な臓器に影響を及ぼすことがあり、早期発見と治療が重要です。この記事では、梅毒の症状や検査方法、治療法について詳しく解説します。健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。

当院では、梅毒の治療法として抗生剤の注射治療を提供しています。プライバシーに配慮した診療体制で、安心して受診できます。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

>>オンライン予約はこちら

目次

梅毒の症状の特徴は、以下のとおりです。

梅毒に感染すると、約3週間後に初期症状が現れます。感染部位に硬性下疳(こうせいげかん)と呼ばれる、1〜5cmの大きさの硬い感触のしこりができます。痛みやかゆみなどの自覚症状がほとんどなく、感染に気づかず放置してしまうケースが少なくありません。

硬性下疳は、治療をしなくても数週間で自然に消えますが、梅毒が治癒したわけではありません。体内で梅毒トレポネーマ(病原菌)が増殖を続けている状態です。初期の梅毒の治療には、240万単位のベンザチンペニシリンGの単回筋肉内注射が有効です。初期段階で治療すれば、比較的短期間で症状の改善が期待できます。

梅毒が進行すると、以下の症状が現れます。

発疹は、バラ疹と呼ばれるピンク色の小さな斑点状のものが多く、手のひらや足の裏に現れることがあります。口の中や性器などに白っぽい斑点やただれとして粘膜疹が現れる場合もあります。

症状が風邪に似ているため、梅毒と気づかずに放置してしまうことがあります。症状は自然に消えることもありますが、治療せずに放置すると病気が進行する可能性があるため、注意が必要です。

梅毒の潜伏期には目立った症状が現れませんが、梅毒は体内で生き続け、数年〜数十年後に再発する可能性があります。潜伏期は早期と晩期に分けられます。早期は感染から2年以内で感染力があり、晩期は2年以上経過し感染力が低いとされています。

潜伏期でも血液検査で診断され、適切な治療を受けることで梅毒の進行を防げる可能性があります。治療後の血清学(けっせいがく)的反応は、早期梅毒では6か月以内、潜伏梅毒では12〜24か月で現れます。

神経梅毒やHIV感染者、妊婦など特定のグループでは、治療法が異なる場合があるため、専門医の指示に従うことが重要です。梅毒は早期に発見し、適切な治療を行えば完治が期待できる病気です。少しでも感染の疑いがある場合は、医療機関を受診し、検査を受けることをおすすめします。

梅毒の検査は、感染の有無を調べるだけでなく、感染ステージを特定し、適切な治療方針を決定するためにも不可欠です。梅毒の検査方法について、以下の項目について解説します。

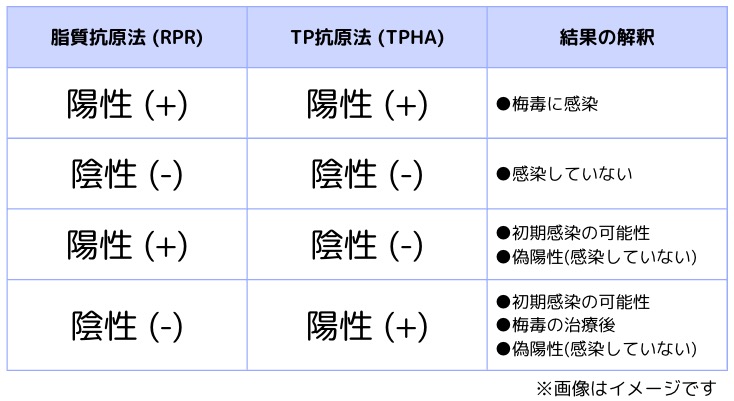

梅毒の検査の種類は主に以下の2つです。

脂質抗原法は、非特異的な検査で、梅毒スピロヘータが体内に入ると作られる抗体を検出します。検査が簡便で安価なため、スクリーニング検査として広く使われています。感染初期(3週間以内)では陰性になることがあり、他の疾患や妊娠でも偽陽性が出ることがあります。治療後も長期間陽性が続くことがあります。

TP抗原法は、梅毒トレポネーマ(病原体)に特異的な抗体を検出する検査です。RPRより精度が高く、一度感染すると生涯にわたって陽性を示すことが多いため、過去の感染歴を知ることができます。ただし、この検査だけでは現在活動性の感染があるかどうかは判断できません。

梅毒の検査は、主に血液検査で行います。血液検査では、梅毒の原因菌である梅毒トレポネーマに対する抗体の有無を調べることで、感染の有無を判断します。血液検査には「非トレポネーマ検査」と「トレポネーマ検査」の2種類があります。非トレポネーマ検査の特徴は、以下のとおりです。

トレポネーマ検査(TPPA検査やFTA-ABS検査など)の特徴は、以下のとおりです。

非トレポネーマ検査で陽性反応が出た場合、トレポネーマ検査で梅毒感染の確定診断を行うことで、より正確な診断が可能になります。治療後の経過観察にも、非トレポネーマ検査とトレポネーマ検査を用います。

初期の梅毒では、硬性下疳から検体を採取し、暗視野顕微鏡で梅毒トレポネーマを直接確認する方法もあります。進行した梅毒の場合は、発疹や粘膜疹などの病変部位から検体を採取して検査を行うこともあります。

感染の機会から3か月程度経過後に検査を受けることをおすすめします。梅毒の潜伏期間は平均3週間(9〜90日)で、感染直後では抗体が十分に産生されず、検査で陰性となる可能性があるためです。不特定多数の人と性交渉を持つ方や、性感染症が心配な方は、定期的な検査をおすすめします。

妊娠希望の女性は妊娠前の検査が推奨されます。梅毒が母子感染し、胎児に影響を与える可能性があるためです。妊娠中の感染でも、適切な治療で胎児への感染リスクの軽減が期待できます。梅毒の検査は、医療機関や保健所で受けられます。

梅毒の治療法と費用について、以下の項目を解説します。

梅毒の治療には、抗生物質が用いられます。ペニシリン系抗生物質が第一選択薬です。実際にペニシリンの発見で、日本国内でも一時、感染者数が抑え込まれていたことがありました。ペニシリンは、梅毒の原因菌(トレポネーマ・パリダム)の細胞壁合成を阻害し、菌を死滅させます。ペニシリンにアレルギーがある場合、以下の抗生物質を使用します。

アレルギーの状況により最適な抗生物質が異なるため、医師に相談が必要です。ぺニシリンなどの抗生物質の投与方法は、筋肉注射と内服薬の2つです。注射はでん部の筋肉に行い、内服薬は決められた期間、毎日服用します。

注射は内服薬より即効性があり、特に初期梅毒ではベンザチンペニシリンGの単回筋肉内注射によって症状の改善が見込まれます。飲み忘れの心配がなく、海外では充分な臨床使用実績があり、安全性が高いとされています。

ドキシサイクリンを含む予防薬は、Doxy PEP(ドキシペップ)として処方されます。Doxy PEPは、梅毒やクラミジア、淋菌といった細菌性感染症のリスクを大幅に低減できる新しい予防法です。性的接触後72時間以内に服用することで、感染リスクを効果的に減少させることが期待されています。

コンドームが破損した場合や予期せぬ性的接触があった際の不安解消にも役立ちます。当院では、Doxy PEPの処方が可能であり、オンライン診療を通じて気軽に相談できます。プライバシーを守りながら医師から適切なアドバイスを受けることができるため、安心してご利用いただけます。

不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。

>>オンライン予約はこちら

梅毒は感染からの期間や症状によって、初期梅毒や後期梅毒、神経梅毒、潜伏梅毒に分類され、ステージに合わせて適切な治療法を選択します。以下、ステージ別の特徴と治療法です。

症状が進行すると治療期間も長くなり、入院が必要になる場合もあります。早期発見・早期治療が重要です。

梅毒の治療期間は、感染ステージや個々の状態によって異なります。一般的な目安は、以下のとおりです。

治療後も、一定期間は定期的に検査を受け、治療の効果や再発の有無を確認することが重要です。非トレポネーマ血清学的力価は安定したパターンで低下しますが、多くの割合で血清陽性のままとなる可能性があります。

治療に対する血清学的反応は、早期梅毒では6か月以内に明らかになる一方、潜伏梅毒では12〜24か月と一般的に遅くなります。完治するまで医師の指示に従い、治療の継続が必要です。

梅毒の治療には、健康保険が適用されます。費用は、医療機関や治療内容により異なります。初期梅毒の場合、1回の診察と注射で数千円程度が目安です。検査費用を含めると、初期梅毒で1万円前後、後期梅毒で数万円程度かかる場合があります。

医療機関によって費用が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

当院の梅毒治療の特徴は、以下のとおりです。

当院では、抗生剤の注射治療に対応しています。注射治療では薬剤が直接血中に入り全身に行き渡るため、高い治療効果が期待されます。梅毒の病期(感染からの期間や症状の進行度合い)によって、必要な注射の種類や回数、期間が異なります。

初期の梅毒であれば、ベンザチンペニシリンGの単回筋肉内注射で治療が完了することが多いです。進行した梅毒(第2期や第3期、潜伏梅毒など)の場合には、複数回の注射や長期間の治療が必要になることがあります。

当院では、医師が患者さんの状態を丁寧に診察し、最適な治療計画を立てます。ペニシリンアレルギーをお持ちの方には、ドキシサイクリンやテトラサイクリン、セフトリアキソンなどの他の抗生物質を用いた治療を行いますので、お気軽にご相談ください。

>>オンライン予約はこちら

当院では、患者さんのプライバシー保護に配慮した診療体制を整えています。完全予約制により待ち時間を最小化し、他の患者さんと顔を合わせる機会を最小限にしています。

※梅毒の疑いがある際には、正確な診断と適切な対応のため、初回は直接ご来院いただいております。

オンライン診療を活用することで自宅からの受診も可能です。処方薬は、宅配または指定薬局での受け取りを選択できます。当院では、患者さんの健康と心の安らぎを第一に考え、最適な医療サービスの提供に努めています。

当院では、経験豊富な医師が専門性の高い医療を提供しています。診療科ごとに専門医が在籍し、最新の医療知識にもとづいた適切な診断と治療を行います。複雑な症例の場合、大学病院との連携体制を整えており、必要に応じて速やかに専門医療機関へ紹介するシステムを構築しています。

サポート体制では、24時間WEB予約システムと柔軟な診療時間(平日20時まで・土日診療)で患者さんの生活リズムに合わせた受診を可能にしています。オンライン診療ではスマートフォンを通じた遠隔診察を実施し、処方箋は宅配または最寄りの薬局で受け取れる選択肢を用意しています。

多言語対応(英語・中国語)にも力を入れており、幅広い患者さんのニーズに対応しています。

梅毒治療後の注意点について、以下の項目を解説します。

梅毒は性感染症であるため、パートナーの感染防止が最優先です。治療中〜治療後3か月間は、性行為を控えるか正しいコンドーム使用を徹底してください。以下の3点を意識しましょう。

パートナーとの率直な対話が、感染拡大を防止するうえで重要です。梅毒は初期段階では無症状のまま進行する特徴があり、放置すると神経症状や臓器障害を引き起こす可能性があります。診断が確定した場合は、パートナーも検査を受けることをおすすめします。

当院では、性感染症の検査を行っています。検査方法や費用について、詳しくは以下のページををご覧ください。

>>性感染症の検査・治療について

母体感染の時期による胎児への影響は、以下のとおりです。

妊娠中の梅毒感染では、胎児への感染(先天性梅毒)を防ぐため、即時治療が重要です。ペニシリン系抗生物質は胎児への影響が少なく、妊娠中でも安全に使用できます。

医師の指示に従って治療を継続し、定期的な検査(血液検査など)を受けることで、母子感染リスクを減らせる可能性があります。先天性梅毒は、以下の健康問題を引き起こす場合があります。

早期発見と適切な抗生物質治療が、母子の健康を守るために大切です。治療開始後も、出産まで4週間ごとの抗体価検査が必要です。パートナーにも同時治療を実施することで、再感染予防が期待できます。

梅毒の治療中は、以下の点に注意して日常生活を送ることが大切です。

バランスの良い食事や十分な睡眠、適度な運動も大切ですので、普段から心がけましょう。

梅毒は完治後も再感染の可能性があります。以下の予防策を実践することが大切です。

コンドームは、梅毒を含む多くの性感染症予防に効果が期待できますが、コンドームが覆っていない部分での感染リスクは残ります。性行為の相手が多いほど、性感染症のリスクが高まる可能性があります。

不特定多数の人と性交渉を持つ方は、定期的な検査が重要です。早期発見・早期治療のためにも、検査を習慣づけましょう。少しでも気になる症状があれば、医療機関で検査を受けることをおすすめします。

梅毒は早期発見・早期治療が重要な性感染症です。初期段階では自覚症状が少ないため、感染に気づかないまま進行することがあります。放置すると合併症を引き起こす可能性があるため、医療機関で検査を受けることをおすすめします。

梅毒は、ペニシリン系の抗生物質を用いた治療で完治が期待できます。治療後も、再感染予防やパートナーへの感染防止、定期的な検査など、継続的なケアが大切です。正しい知識を持ち、適切な行動をとることで、梅毒から自身と大切な人の健康を守ることができます。

当院では、性感染症のオンライン診療を行っています。検査や治療に関するご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。

>>オンライン予約はこちら