ウゴービを安い価格で処方してもらう方法!費用を抑えるポイント

脂質異常症とは、脂質の血中濃度が基準値から外れた状態のことです。脂質異常症は食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足などを原因とした生活習慣病の1つであるため、予防や改善のためには生活習慣を見直すことが重要となります。

本記事では、脂質異常症の食事における一般的な栄養指導の内容について解説します。

脂質異常症の予防、改善のためには食事に注意する必要があります。食事の注意点などは管理栄養士から栄養指導を受けることが一般的です。

eHealth clinicでは管理栄養士が生活スタイルや普段の食事内容を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った無理なく続けられる食事療法を提案しています。不安や疑問があればお気軽にご相談ください。以下ではeHealth clinicで行われる栄養指導の内容をご紹介します。

食事の基本は食べ過ぎを控えて適正なエネルギー摂取量を守り、適正体重を保つことです。そのため、まず自分に合った1日の摂取エネルギー量を計算することからはじめます。計算方法は以下のとおりです。

身体活動量は、日常生活でどれくらい動いているかで変わります。

また、ただ食べる量を減らすのではなく、脂質を抑え適切な量の糖質を取り、栄養バランスのよい食事にすることが重要なポイントです。成人の場合、1日の脂質摂取量の目安はエネルギー所要量の20~30%が目安となります。このほかにも、不規則な食事は体内に脂肪をためる原因となるため、1日3食をきちんと取り、間食や夜食を控えることも意識しましょう。

脂質には主に飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、飽和脂肪酸はコレステロールの増加に、不飽和脂肪酸はコレステロールの低下につながるといわれています。飽和脂肪酸は肉の脂身やバター、ラード、生クリームなどの乳脂肪、インスタントラーメンといった加工食品などの食べ物に多く含まれています。

これらの食品を絶対に食べてはいけないわけではありませんが、肉の脂身を取り除いたり赤身肉を選んだりする、牛乳やヨーグルトは低脂肪乳のものを選ぶなど工夫するとよいでしょう。

一方、サラダ油、魚油といった液体の油には不飽和脂肪酸が多く含まれています。中でも魚由来の不飽和脂肪酸の一種であるDHAには、心臓血管の動脈硬化予防が期待できるという研究結果があり、さらに青魚に含まれる一部の不飽和脂肪酸は、中性脂肪を下げるはたらきがあるといわれています。なお、サラダ油などには不飽和脂肪酸が多く含まれているものの、HDLコレステロール値が低い場合は、植物油の取り過ぎは控えたほうがよいとされています。

また、トランス脂肪酸の制限も必要です。これは不飽和脂肪酸の1種ですが、コレステロールを増やして動脈硬化のリスクになるといわれています。トランス脂肪酸はマーガリンやショートニングに含まれているため、これらを使った食品には注意しましょう。

このように脂質の種類によって改善や予防につながることもあるため、選んで食べることが大切です。

コレステロールの摂取は血中のLDLコレステロールを高めることにつながります。

ただし、その影響は個人差が大きく、不飽和脂肪酸の影響に比べると小さいとされています。とはいえ、コレステロールの摂取を減らすことでLDLコレステロール値を下げられる可能性があります。

食事から摂取するコレステロール量は200mg/日以下を目安にして、コレステロールが多く含まれる卵の黄身、魚卵、内臓類(レバーやモツ)などの食べ過ぎに注意しましょう。

また、ある程度コレステロール値が下がっている場合は、2~3日に1回程度食べてもよいとされています。

食物繊維にはLDLコレステロール値を下げたり、コレステロールの吸収を抑えたりするはたらきが期待できます。そのため、野菜やイモ類、果物、海藻類、大豆製品をはじめとする豆類、こんにゃく、未精製穀類などを積極的に取るとよいでしょう。

特に中性脂肪が高値の場合、砂糖をたくさん使っているお菓子類やジュースなどを取る習慣を見直すことも大切です。糖質は主に体内でエネルギーとして使われますが、取り過ぎて余ってしまうと中性脂肪となってしまうのです。また、糖質というとお菓子などをイメージする方もいますが、果物にも果糖が多く含まれるため、食べ過ぎには注意しましょう。

特に中性脂肪が高値の場合、アルコールを控えることも大事です。実は、アルコールはHDLコレステロール値を高めるといわれていますが、それ以上にほかの病気のリスクなどのデメリットが多いといわれています。

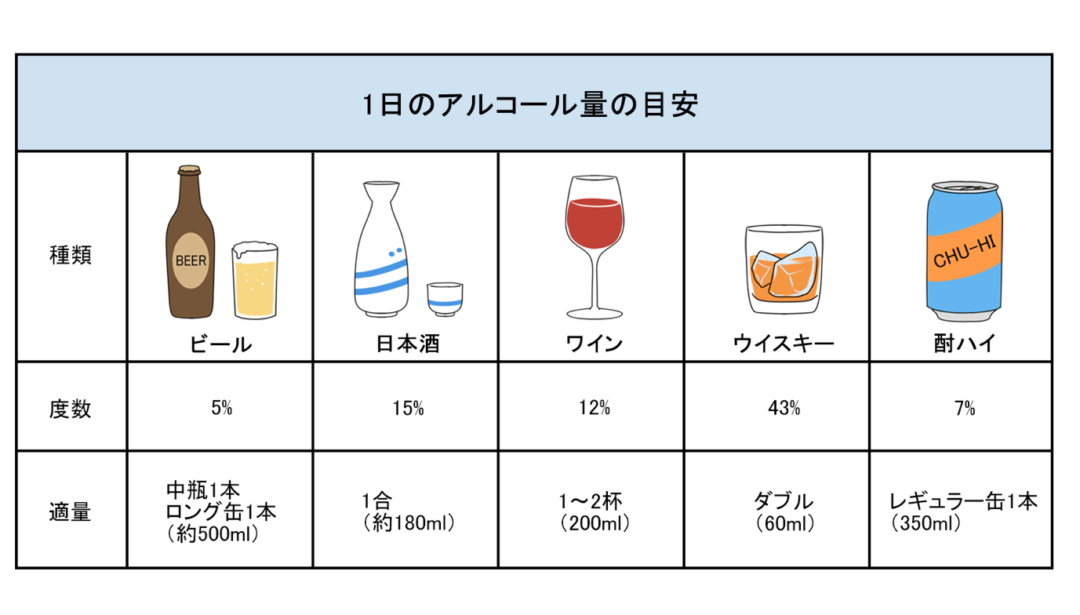

どうしても飲みたい場合は、1日20g(純アルコール)を目安にしましょう。具体的な飲酒量は、以下のとおりです(上図参照)。

抗酸化物質は、LDLコレステロールの酸化を防止して、動脈硬化の進行を抑制するとされています。抗酸化物質はトマトやアボカドなどの濃い色味の野菜や鮭、エビなどに含まれています。特に野菜は毎食摂取するとよいでしょう。

緑茶にもカテキンという抗酸化物質が含まれるため、飲み物をお茶に変えるのもよいでしょう。

脂質異常症の予防・改善のためには食事内容をあらためることが大事です。特にLDLコレステロール値が高い場合は、まず飽和脂肪酸を控え、次にコレステロールを減らすことが大事、といったように食事の内容が非常に重要とされます。

また、脂質異常症のための食事は、長く継続することが大切です。挫折してしまわないように、簡単に作れるレシピがないかを管理栄養士に相談してみましょう。

食事だけでなく運動や禁煙が必要になる場合もあり、具体的な食事療法や治療の内容は個々で異なる可能性もあるため、受診したうえで医師や管理栄養士のアドバイスに従うとよいでしょう。

eHealth clinicでは、脂質異常症の診療を行っています。脂質異常症をはじめとする生活習慣病は薬物療法などもありますが、食事や生活習慣を改善することは欠かせません。eHealth clinicの管理栄養士は、一人ひとりの生活スタイルに合わせた無理のない食事療法をご提案します。ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。