ウゴービを安い価格で処方してもらう方法!費用を抑えるポイント

オマリズマブ(ゾレア®)は、一般的な花粉症対策や従来の標準治療では症状が改善できなかった重症花粉症で困っている方に対する皮下注射療法です。今まで、難治性の気管支喘息や、慢性蕁麻疹に対して使用されていた薬ですが、2019年12月より季節性アレルギー性鼻炎(スギ花粉症)に対する適応が追加されました。

花粉症で生じるつらい症状は、生活の質を著しく低下させます。従来の標準治療では症状を改善することが出来ず、つらい思いをされていた方はゾレア®の治療適応となる可能性があります。花粉症の症状をコントロールし、健やかな日常生活を目指したい方はぜひ一度、イーヘルスクリニック新宿院へご相談ください。

▼当院のご予約はこちら▼

記事監修:天野方一(イーヘルスクリニック新宿院 院長)

経歴:埼玉医科大学卒業後、東京慈恵会医科大学付属病院や足利赤十字病院などで勤務。2016年、帝京大学大学院公衆衛生学研究科へ入学。2018年、ハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)へ留学。予防医療特化のメディカルクリニックで勤務後、2022年「イーヘルスクリニック新宿院」開院。

専門分野:腎臓内科、抗加齢医学(アンチエイジング)、産業医学

資格:日本腎臓学会専門医・指導医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、公衆衛生学修士・博士

イーヘルスクリニック新宿院では、花粉症治療について豊富な治療実績のある専門医が、丁寧なカウンセリングを行い、患者さん一人ひとりに合った最適な治療プランをご提案いたします。忙しい日々を過ごす方でも、通いやすい立地と予約制のスムーズな診療体制を整えていますので、安心して治療を継続できます。

イーヘルスクリニック新宿院で、ゾレア®治療を受ける3つのメリットについて、詳しく解説します。

ゾレア®は、新しい治療であるため厚生労働省がガイドラインを設定しており、豊富な臨床経験と、アレルギー診療の実績を有している医師のみ治療を行えると定められています。イーヘルスクリニック新宿院には、この厳しい基準を満たした医師が在籍しており、これまで多くの患者さんにゾレア®治療を提供してきた実績があります。事実、2024年の当院でのゾレア®の処方数は、日本でもトップクラスでした。

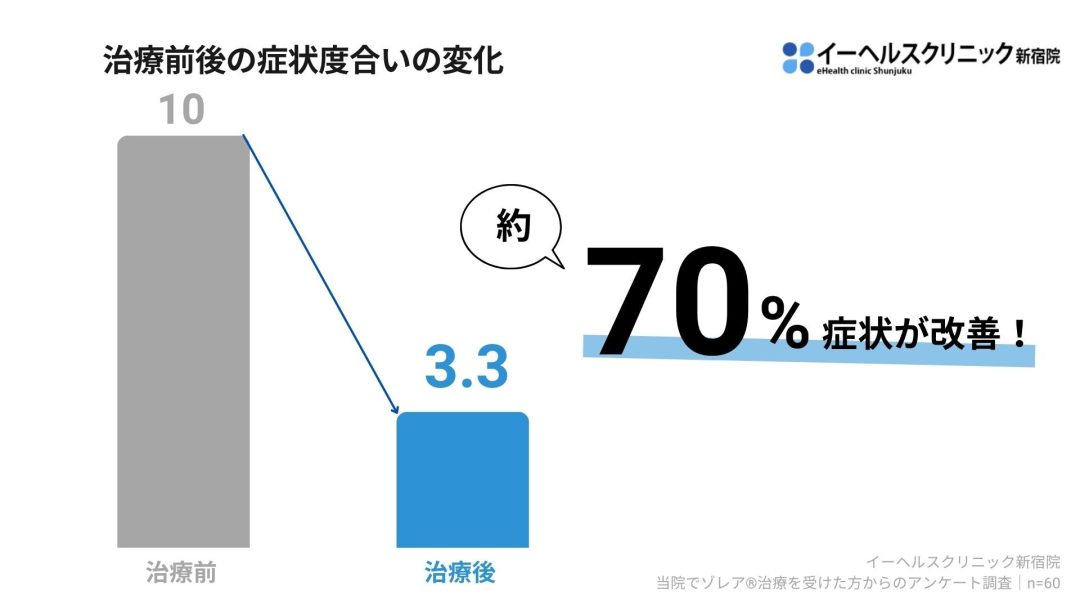

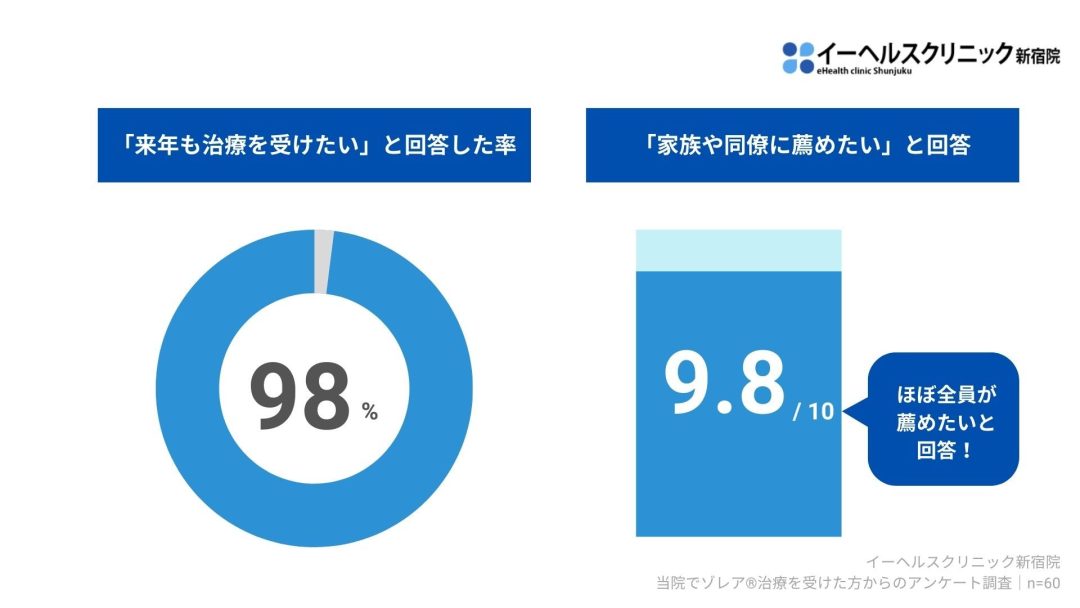

ゾレア®治療を行うことで、鼻づまりや目のかゆみといった花粉症の症状の改善が期待でき、日常生活や仕事のパフォーマンス向上につながる可能性があります。実際に、当院で実施したゾレア®を導入した患者さんへの調査では、治療を受けた多くの患者さんは症状が1/3以下に改善したと評価し、「日常生活での鼻づまりや目のかゆみが大幅に軽減した」といった声が多く寄せられました(※個人の感想であり、効果には個人差があります)。来年もゾレア®治療を受けたいと回答した方は98%にのぼり、ほぼ全員が家族や同僚に薦めたいと回答するなど、当院でのゾレア®治療は患者さんから高く評価されてます。

ゾレア®治療に興味がある方や、従来の治療では十分な効果を感じられなかった方は、ぜひ一度イーヘルスクリニック新宿院にご相談ください。専門医が丁寧な診察を行い、最適な治療プランをご提案いたします。

イーヘルスクリニック新宿院では、予約制の診療を採用しており、待ち時間を最小限に抑えたスムーズな診療を心がけています。診察からお会計まで最短15分で完了するため、忙しい方でも安心して通院をすることができます。駅から徒歩1分と立地も良いため、「時間を有効活用しながら治療を行いたい」という方には最適な環境です。

複数回の通院が必要になるゾレア®治療において、治療継続のしやすさは大きなメリットとなります。

イーヘルスクリニック新宿院では、ゾレア®治療はもちろん、従来の花粉症薬の処方や、花粉症の根治が期待できる舌下免疫療法など、幅広い治療方法に対応しています。患者さん一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせて最適な治療法を提案できるのが特徴です。

「どの治療法が自分に合っているのか分からない」とお悩みの方も、イーヘルスクリニック新宿院へお気軽にご相談ください。ゾレア®治療を含む多角的なアプローチを通じて、つらい花粉症の症状を改善し、快適な毎日をサポートします。

「舌下免疫療法が行われるアレルギーの種類とは?~治療方法やメリット・デメリットについても解説~」について詳しく見る

▼【来院】のご予約はこちら▼

▼【オンライン診療】のご予約はこちら▼

重症花粉症でつらい症状に悩む方の中には、花粉症シーズン中の日常生活や大切な瞬間を思うように楽しめていない方も多いのではないでしょうか。ゾレア®は、従来の花粉症治療で十分な効果を得られなかったスギ花粉症の患者さんに対する新たな治療の選択肢となる可能性があります。ゾレア®で解決できるお悩みと、治療がおすすめの方についてまとめます。

ゾレア®は、以下のような毎日のつらい症状を改善できる可能性があります。

従来の花粉症治療では症状が改善しない場合でも、ゾレア®はアレルギー症状の根本に働きかけるため、より効果的な改善が期待できます。

ゾレア®は、以下のような方にオススメです。

ゾレア®は、今までの薬を使っても残っている症状をコントロールし、つらい花粉症の症状を抑えるだけでなく「生活の質を向上させること」を目指した治療法です。これまでの花粉症治療では満足できなかった方はぜひ一度、イーヘルスクリニック新宿院へご相談下さい。専門医が患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療プランをご提案いたします。

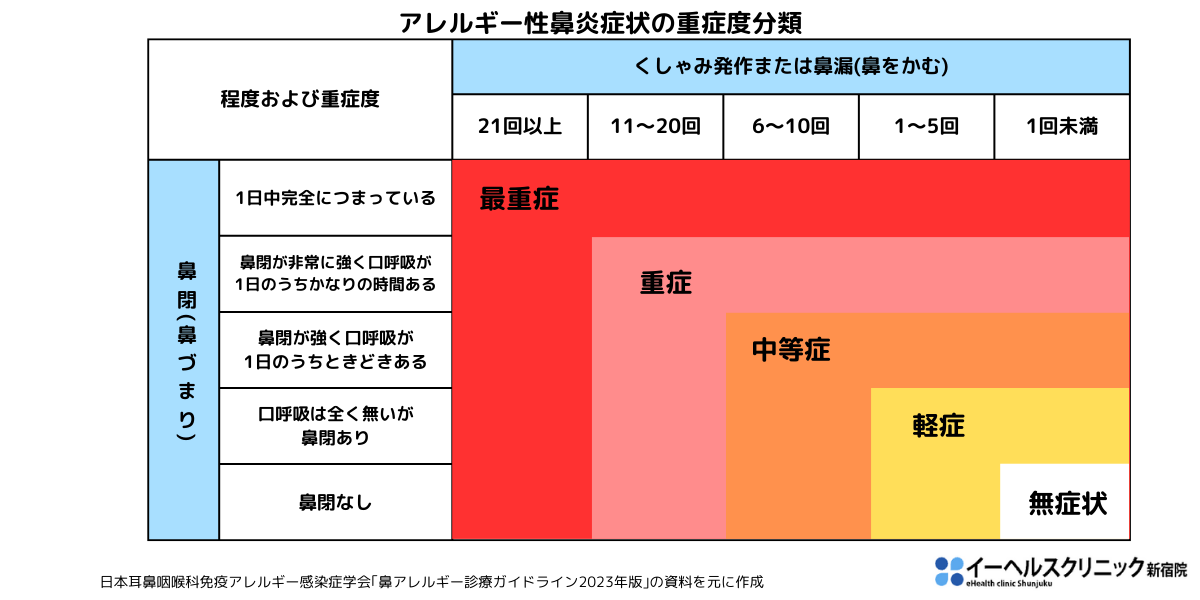

ゾレア®の投与対象は、上図における重症・最重症花粉症に限定されており、以下の条件を満たす必要があります。

ゾレア®は毎年スギ花粉の飛散前と飛散時期である1〜5月に投与しています。治療期間は、臨床試験の結果に則り、12週間程度が目安です。治療効果を最大限に感じていただくために、遅くても3月には治療を開始することをおすすめしております。また、抗ヒスタミン薬などの標準治療も引き続き併用します。

オマリズマブ(ゾレア®)は従来、重症の気管支喘息や慢性蕁麻疹に対する治療薬として使用されていました。2019年12月、このゾレア®に季節性アレルギー性鼻炎(スギ花粉症)に対する適応が追加され、花粉症の治療にも用いられるようになっています。ゾレア®の治療について、詳しく解説いたします。

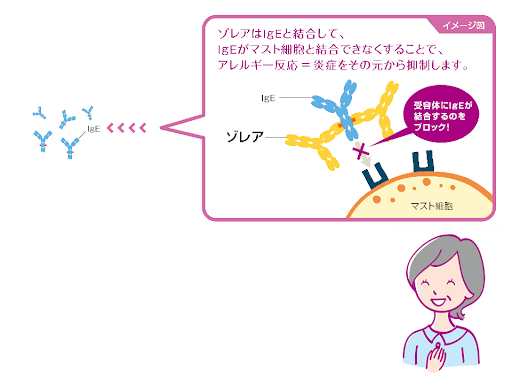

ゾレア®は、アレルギー反応の原因となるIgE抗体に結合し、その働きを抑制することでアレルギー症状を軽減する治療薬です。従来の花粉症治療は、鼻水やくしゃみなどのアレルギー反応の原因となるヒスタミンの働きを一時的に抑えることを目的としていました。しかし、ゾレア®はヒスタミン放出の原因となるIgE抗体に直接結合することで、アレルギー反応そのものを軽減します。

ゾレア®は、ヒスタミンの放出自体を抑える治療薬なので、従来の花粉症治療では効果が不十分だった方にも高い効果が期待できます。また、ゾレア®は注射による治療であるため、毎日の服薬が不要になり、治療の手間を軽減できる点も大きな特徴です。

ゾレア®は炎症の原因であるアレルギー反応を抑えます(※製薬会社の外部サイトにリンクします)

ゾレア®は、投与するまで複数回の通院が必要になる場合がありますが、花粉症に対する高い効果が期待できる薬です。ゾレア®治療の流れを説明します。

初診(1回目受診)

問診を行い、重症または最重症の花粉症かどうかを診断いたします。医師が重症花粉症と診断し、今までに特異的IgE抗体検査が未実施の場合、血液検査を行います。まずは、抗ヒスタミン薬や点鼻薬などで治療を開始します。

再診(2回目受診)初診から1週間~

既存の投薬治療で十分な効果が得られない場合、血液検査の結果でスギ花粉抗原に対する値が「クラス3以上」であることを確認した上で、ゾレア®の投与が適しているかを検討します。

ゾレア®治療をご希望の方には、治療内容を詳しくご説明し、同意をいただいた後に治療を開始します。患者さんの体重や血液検査の結果をもとに、ゾレア®の適切な投与量と投与間隔を決定し、初回の投与を行います。

ゾレア®は皮下注射で投与されます。注射自体は数分で完了し、その後はアレルギー反応の有無を確認するために、短時間の経過観察を行います。

再診(3回目以降)

スギ花粉のシーズン中は2週間 or 4週間ごとに投与します。

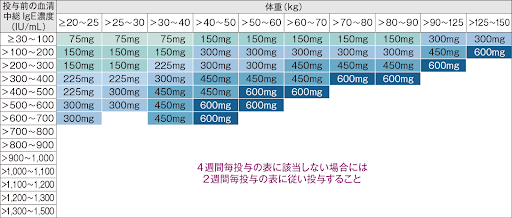

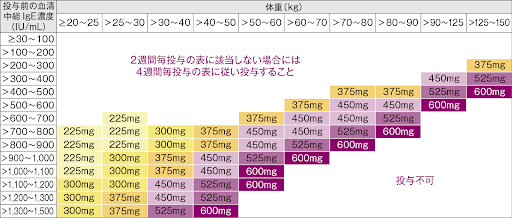

ゾレア®の1回あたりの投与量並びに投与間隔は、初回投与前血清中総IgE濃度・及び体重などにもとづき設定します。投与間隔と投与量は下記の図を参照して下さい。

4週間ごと投与量

2週間ごと投与量

ゾレア®の投与量と治療費の詳細はこちら(※製薬会社の外部サイトにリンクします)

ゾレア®の用量設定について(※製薬会社の外部サイトにリンクします)

ゾレア®は、2019年に保険適応になりました。治療費は、血液検査(血清総IgE濃度)の結果と体重によって異なります。2024年4月時点で、4週間に1回150㎎の投薬の場合、保険適用(自己負担3割)であれば6,536円と以前より価格が下がり、治療が受けやすくなりました(300mgであれば13,072円といった形で、投与量によって費用は変わります)。

具体的な金額は医療機関や保険の適用状況によって異なるため、事前に医師や医療機関に確認することをおすすめします。

1か月分の医療費の支払い額(自己負担額)が一定額を超えた場合、超過分の払い戻しが受けられる制度として「高額療養費制度」があります。ゾレア®皮下注射も投与量によっては「高額療養費制度」の対象となる可能性がございます。詳しくは厚生労働省のサイトをご確認ください。

他にも、公務員の方や、特定の企業の方は福利厚生として「付加給付制度」を利用できる場合があります。付加給付制度を利用できる方は、より少ない医療費負担で治療を実施することが可能です。

※高額療養費制度や付加給付制度をはじめとする医療費サポート制度については、加入の保険者により異なります。患者さんご自身がそれぞれお問い合わせください。

お問い合わせ先

・協会けんぽ→全国健康保険協会

・各種共済組合→該当する共済組合

・企業等の健康保険組合→企業健康保険組合の担当部署

・国民健康保険→市区町村などの国民保険課など

ゾレア®は安全性が高い治療法として知られていますが、副作用がまったくないわけではありません。主な副作用としては注射部位の反応で以下が挙げられます。

これらの症状は一時的なものであることが多いですが、まれにアナフィラキシーなどの重篤な副作用が起こる可能性もあるため注意が必要です。

治療後は、医師の指示に従い、一定時間の経過観察を行いますが、上記のような症状が出た場合は、すぐに医師に相談してください。

ゾレア®の副作用について詳細はこちら(※製薬会社の外部サイトにリンクします)

ここでは、ゾレア®に関するよくある質問にお答えします。

ゾレア®の効果は、個人や投与量によって異なりますが、一般的に投与数日後〜2週間程度で効果が出始め、1か月程度持続するとされています。

ゾレア®は、花粉が飛散する前に予防的に使用するのではなく、症状が現れているシーズン中に治療として使用されます。ゾレア®は、抗ヒスタミン薬やステロイド薬などの標準治療と併用されることが多く、これらの治療で効果が得られない場合に適応されます。使用開始時期や期間については、医師の判断のもとで慎重に決定されます。

ゾレア®の自己負担額は、患者の体重や血液中のIgE濃度に基づいて決定される投与量によって異なります。保険適用の場合、3割負担で1回の投与量が150mgの方で6,536円、300mgの方で13,072円です。

これに加え、受診や検査にかかる費用、ゾレア®の治療と併用して必要な抗ヒスタミン薬などがあれば処方費なども必要になります。

治療期間中に複数回の投与が必要なため、シーズン中で総額は数万円に達することがあります。しかし、高額療養費制度を利用することで、自己負担額を軽減できる場合があります。小児は12歳以上が適応ですが、こども医療費などの医療助成が受けられます。

ゾレア®は、一般的な花粉症治療薬では改善が難しかった重症のアレルギー症状に対して、症状の改善が期待できる新たな選択肢の一つです。花粉症シーズンでも、症状をコントロールし、健やかな生活を取り戻したい方はぜひ当院へご相談下さい。

イーヘルスクリニック新宿院では、ゾレア®治療以外にも、標準的な花粉症治療や、花粉症の根治が期待できる舌下免疫療法などの花粉症治療に対する豊富な実績があります。専門医が丁寧に診察を行い、患者さん一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた治療プランをご提案いたします。つらい花粉症の症状にお困りの方はぜひ一度、ご相談下さい。

▼【来院】のご予約はこちら▼

▼【オンライン診療】のご予約はこちら▼

参考記事

参考文献

https://www.okusuri.novartis.co.jp/xolair/pollinosis/xolair/mechanism

https://www.okusuri.novartis.co.jp/xolair/pollinosis/medical-expenses/testing-cost