ウゴービを安い価格で処方してもらう方法!費用を抑えるポイント

脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪がたまった状態のことです。脂肪肝の治療は種類によって異なりますが、基本的には食事や運動などの生活習慣の改善から始めることが一般的です。そのうえで、あくまで補助的な治療として薬の処方が検討されることもあります。

本記事では、脂肪肝の薬について解説します。

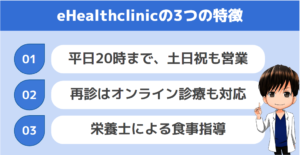

① 平日20時まで、土日祝も診療

② オンライン診療対応で、すぐに薬が受け取れる

③ 管理栄養士による食事指導も実施

食生活や運動の工夫といった生活習慣の改善のみで効果が不十分な場合は、肝硬変への進展や肝発がんを予防するために積極的に薬物治療を行います。

ただ、脂肪肝に対する特効薬はまだなく、保険適用が認められているものもありません。そのため、脂肪肝の背景にあるメタボリックシンドロームの基礎疾患である糖尿病、脂質異常症に準じた薬物療法が考慮されています。

イーヘルスクリニック新宿院の内科では、自由診療にて以下の薬を提案することがあります。薬の服用に際しては患者様に納得して使用いただけるよう、丁寧に説明をいたします。もし何かご不明点などがございましたらご質問ください。

抗酸化作用を持つビタミンEは体の中で脂肪の酸化を防ぎ、脂肪肝を改善して病気の進行を抑える効果が期待できます。複数の研究からビタミンEの長期的な有効性や安全性があることは報告されていますが、保険適用はまだされていません。

副作用として、皮膚に湿疹や赤み、かゆみなどが出たり、胃に不快感を覚えたりすることがあります。

脂質異常症の治療薬の中にも脂肪肝の改善効果がみられるものがあります。

脂肪肝の原因の1つに、中性脂肪が肝臓で分解されないことが挙げられます。この問題に対して脂質異常症の治療薬であるフェノフィブラートは、中性脂肪の燃焼を促し肝臓の脂肪の減少を助ける効果が期待されています。

また、ペマフィブラートと呼ばれる薬も、脂質異常症の改善だけではなく脂肪肝の改善効果も期待されており、現在脂肪肝に対して治験が行われています。

フェノフィブラートの副作用として、皮膚のかゆみや湿疹、腹痛、嘔気などがみられることがあります。また、ペマフィブラートでは、腹痛や発熱、口の渇き、尿量の増加などがみられることがあります。

肝臓が破壊されるのを防ぎ、肝機能の改善が期待できる薬です。常用量のウルソデオキシコール酸(UDCA)による脂肪肝に対する効果は認められていませんが、高用量に関しては有効である可能性があると考えられています。ただし、日本では高用量のウルソデオキシコール酸は使用されていません。

ウルソデオキシコール酸の副作用としては、下痢、皮膚のかゆみ、腹痛などがみられることがあります。また、グリチルリチンの副作用としては血圧の上昇やむくみ、低カリウム血症などがあります。

SGLT2阻害薬は、元々糖尿病の治療に用いられる薬ですが、最近では心臓や腎臓の病気にも効果があることがわかり、糖尿病や糖尿病性腎症の治療に広く使われるようになっています。また、肥満や糖尿病が多い脂肪肝の患者にとっても、SGLT2阻害薬は肝臓を保護するだけでなく、体重減少や血糖降下の効果もあるため、重要な選択肢となる可能性があります(現時点では保険適応外になります)。

脂肪肝の治療に新たな選択肢として注目されているSGLT2阻害薬

また、SGLT2阻害薬に関する脂肪肝に対する効果の研究の一例として、エンパグリフロジン(ジャディアンス)というSGLT2阻害薬の試験結果があります。インドで行われたE-LIFT試験では、2型糖尿病で脂肪肝を持つ患者を対象にした比較研究で、他の標準治療と比べて肝脂肪量が有意に減少したと報告されています。

エンパグリフロジン(ジャディアンス)を服用したグループでは、対照グループと比較して肝臓の脂肪量が減少したことが確認されました。

脂肪肝は放置すると肝炎などを引き起こす可能性があるため、適切な治療を受けることが重要です。脂肪肝の治療では食事や運動などの生活習慣の見直しを基本とし、状態に応じて脂肪の酸化を防ぐとされるビタミンEや、脂肪肝の背景にある糖尿病や脂質異常症の薬が使われることがあります。処方される薬については患者さん本人も理解したうえで使用することが大切です。不安なことなどがあれば、医師や看護師、薬剤師などに確認するようにしましょう。

イーヘルスクリニック新宿院では、脂肪肝の状態に応じた適切な治療・薬をご提案しています。また、脂肪肝をはじめとする生活習慣病は薬だけではなく、原因となる食事や生活習慣を改善することも必要です。イーヘルスクリニック新宿院は管理栄養士が在籍し、栄養相談も実施しています。気になることがあれば何でもご相談ください。

① 平日20時まで、土日祝も診療

② オンライン診療対応で、すぐに薬が受け取れる

③ 管理栄養士による食事指導も実施

「脂肪肝における食事」について詳しく見る

「脂肪肝の治療法とは? ~食事や運動などの生活習慣の改善が治療の近道~」について詳しく見る

「脂肪肝と肥満の関係とは?~原因・予防・治療法について解説~」について詳しく見る

イーヘルスクリニック新宿院の「肥満外来(医療ダイエット外来)」について

記事監修:天野 方一(イーヘルスクリニック新宿院 院長)

埼玉医科大学卒業後、都内の大学附属病院で研修を修了。東京慈恵会医科大学附属病院、足利赤十字病院、神奈川県立汐見台病院などに勤務、研鑽を積む。2016年より帝京大学大学院公衆衛生学研究科に入学し、2018年9月よりハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)に留学。予防医療に特化したメディカルクリニックで勤務後、2022年4月東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院」を開院。複数企業の嘱託産業医としても勤務中。

日本腎臓学会専門医・指導医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、公衆衛生学修士、博士(公衆衛生学)の資格を有する。