ウゴービを安い価格で処方してもらう方法!費用を抑えるポイント

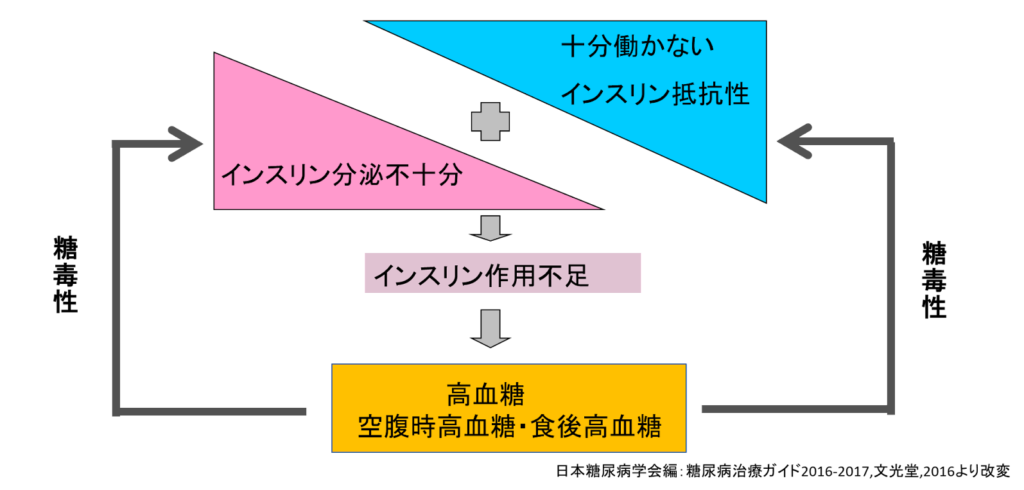

糖尿病とは、血糖値が長期間高い状態が続く病気で、日本では成人の6人に1人が疑われています。血糖値を下げるホルモンであるインスリンが不足(インスリン分泌不十分)したり、はたらきが低下したりする(インスリン抵抗性)ことが原因で、進行すると目や腎臓、神経などに関わる病気につながる可能性があります。

2型糖尿病の原因としては、

①インスリンが不足(インスリン分泌不十分)

②インスリンの働きが低下(インスリン抵抗性)

などがあります。

よって、2型糖尿病の治療は、インスリンが不足する「インスリン分泌不十分」や、はたらきが低下する「インスリン抵抗性」の原因を改善することが基本です。

2型糖尿病治療薬にはいくつかの種類があり、年齢や肥満の程度、合併症、肝・腎機能等によって使い分けられます。まずは経口血糖降下薬の少量から開始されることが多いです。

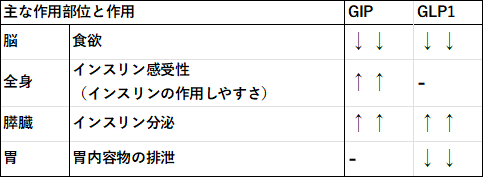

体内にはインスリン分泌を促進する「GIP」と「GLP-1」という生体内ホルモンがあります。これらに作用するGLP-1受容体作動薬は、日本では2010年から販売され、2型糖尿病の治療に使用されています。

しかし、これまでGLP-1受容体作動薬しかなかったため、GIPに作用する薬剤はありませんでした。マンジャロ®は、世界初のGIP/GLP-1受容体作動薬であり、特にGIPに対する作用が強いとされています。両方の受容体を刺激することで、薬剤としての効果が強まると考えられています。

「GIP」と「GLP-1」の作用

▼【来院】のご予約はこちら▼

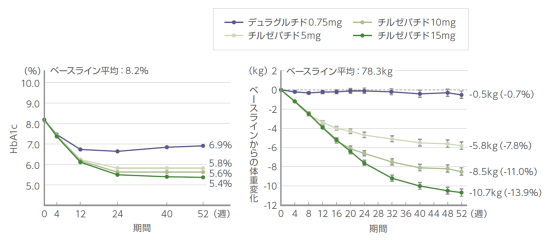

「SURPASS J-mono試験」は、日本人2型糖尿病患者636例を対象として行われ、研究により、マンジャロ®(チルゼパチド)はいままでのGLP-1受容体作動薬デュラグルチドに比べて、血糖値を有意に低下させ、また、体重減少効果もあることが明らかになりました。特に、肥満型の2型糖尿病患者での効果が期待されます。

マンジャロ®は、世界初の「GIP」と「GLP-1」の両方の受容体に対する作動薬であり、週1回の投与で済むことから、患者の負担を軽減することができます。また、糖尿病治療薬としてだけでなく、抗肥満薬としても注目される可能性があるため、今後の期待が高まっています。

参考文献:Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Sep;10(9):623-633

参考URL:https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t353/202302/578408.html

糖尿病とは、インスリンというホルモンが十分にはたらかず、血糖値が高くなってしまう病気です。主に1型糖尿病と2型糖尿病に分類でき、2型糖尿病は遺伝と生活習慣(食べ過ぎや運動不足など)が原因でインスリンの分泌が低下したり、インスリンが効きづらくなったりすることで血糖値が高くなるとされています。

血糖値が高いままで長期間放置されると、血管が傷ついて心臓や腎臓に悪影響を及ぼしたり、失明や足の切断などにつながったりすることもあるため、早期発見・治療が大切です。

マンジャロは、世界で初めて「GIP」と「GLP-1」という2つの受容体に対して作用する薬であり、血糖降下と体重減少の効果が従来の薬よりも高い可能性があります。

週に1回の投与を行い、体重減少の効果が期待できます。

米国、ロシア、インド、日本、中国、台湾など9カ国による国際共同試験では、BMIが30以上またはBMIが27以上で糖尿病以外の心血管リスク因子がある成人に対して、チルゼパチド5mg、10mg、15mg、プラセボを72週間投与したところ、最大用量(15mg/週1回)で20.9%の体重減少が認められ、肥満症の外科手術に匹敵する成績が出ました。したがって、今後は抗肥満薬としても注目を集めることになる可能性があります。

この薬剤は、2022年5月に米国食品医薬品局(FDA)が2型糖尿病を適応症として承認していますが、現時点では抗肥満薬としての認可はされていません。ただし、今回の結果により、抗肥満薬としても期待されることとなります。

2型糖尿病治療薬にはいくつかの種類があり、年齢や肥満の程度、合併症、肝・腎機能等によって使い分けられます。マンジャロは、海外で「2型糖尿病治療における血糖コントロール改善のための食事および運動療法の補助療法」を効能・効果として承認されているため、通常のGLP-1受容体作動薬よりもより早期に使用が見込まれます。

通常、成人には週1回5mgを皮下注射して、維持用量として使用します。ただし、初めて使用する場合は週1回2.5mgから始めて、4週間後に週1回5mgに増量します。

5%以上の患者さんで、悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛、消化不良、食欲減退などの消化器症状が報告されています。重大な副作用としては、低血糖(頻度不明)、急性膵炎(0.1%未満)、胆嚢炎、胆管炎、胆汁うっ滞性黄疸(いずれも頻度不明)が挙げられます。特に注意が必要です。

2023年3月27日に、肥満症を対象疾患とした「ウゴービ®皮下注(セマグルチド)」が厚生労働省より正式に承認されました。ウゴービ®皮下注の適応は、高血圧・脂質異常症・2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、かつBMIが27kg/m2以上で2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する、またはBMIが35kg/m2以上の患者さんに限られます。ただし、薬価や発売日はまだ決まっていません。

当院ではウゴービ®を処方するにあたっては、保険診療上の対象になるかを適切に判断し、注射の使い方や副作用のことなどを説明させていただいた上での適正使用をさせていただきます。処方可能になりましたらまたお知らせいたします。

ウゴービ®皮下注の適応は”高血圧・脂質異常症・2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限る。”に限られます。

※肥満に関連した健康障害:

イーヘルスクリニック新宿院は新宿三丁目駅から徒歩1分の場所に位置しており、平日は20時まで、土日も診療を行っております。生活習慣病である高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、慢性腎臓病のほか、花粉症、男性更年期障害の検査や治療、性病検査なども承っております。

さらに、自費診療でも医療ダイエット外来(肥満外来)や幹細胞上清点滴、疲労回復点滴などの施術を行っております。

診療は土日祝日も対応しており、24時間365日診療予約がネットから可能です。忙しい方でも受診しやすい体制を整えていますので、お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。

糖尿病の管理は、合併症を防ぎ、健康な人と同等の生活の質と寿命を維持することが目的です。治療目標としては、HbA1cを7%未満に保つことが推奨されていますが、個々の患者に合わせた目標設定が必要です。

当院の治療方針は”薬物療法”と”食事・栄養への介入”の2本柱で行っています。

薬物療法は歴史は60年以上と古く、『糖尿病診療ガイドライン2022』においても第一選択薬として推奨されているメトホルミン、最近の研究では、腎臓病や心臓病リスクを低下させる可能性があるSGLT2阻害剤や血糖値を下げるだけでなく、体重の減少の低下などの追加の利点があるGLP-1受容体作動薬などを使っていきます。

*強化型インスリン療法になった場合は、基幹病院などと連携して治療を行っていきます。

しかし、忙しい生活を送っている”働き盛りの人々”も多くいらっしゃると思いますので、定期的に通院をすることが難しい場合もあると思います。そんな時に、お役に立てるのが当院が行っていますオンライン診療です。オンライン診療後は自宅まで薬を郵送することも可能です。是非、当院のオンライン診療を利用して治療の継続をし、良いコンディションを維持してください。

・単に体重減量を目指すだけでなく、肥満によって引き起こされる健康問題の早期発見と治療にも重点を置いている

・”薬物療法”と”食事・栄養への介入”の2本柱で行っている

・【来院】と【オンライン診療】のどちらも選択

・薬物治療の費用が継続しやすい価格設定である

▼【来院】のご予約はこちら▼

▼参考記事

肥満外来(医療ダイエット外来)~来院治療に加え、オンライン診療でも受診可~

記事監修:天野 方一(イーヘルスクリニック新宿院 院長)

埼玉医科大学卒業後、都内の大学附属病院で研修を修了。東京慈恵会医科大学附属病院、足利赤十字病院、神奈川県立汐見台病院などに勤務、研鑽を積む。2016年より帝京大学大学院公衆衛生学研究科に入学し、2018年9月よりハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)に留学。予防医療に特化したメディカルクリニックで勤務後、2022年4月東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院」を開院。複数企業の嘱託産業医としても勤務中。

日本腎臓学会専門医・指導医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、公衆衛生学修士、博士(公衆衛生学)の資格を有する。

◆注意事項◆

※肥満外来は自費診療となり、保険適用外になります。

※処方には医師の診察が必要です。

※オンライン診療はクレジットカード決済のみご利用いただけます。(分割でのお支払いは各クレジットカード会社にお問い合わせください。)

※すでに糖尿病などの治療中の方はお申し込みできない場合がございます。ご了承ください。

※それぞれの治療は副作用などのリスクがあります。副作用と注意事項について、受診前に必ずご確認ください。

※当院の肥満外来は医薬品を用いての治療になります。用法容量を守って、正しく服用してください。

*GLP-1受容体作動薬は、厚生労働省により2型糖尿病の治療薬として承認されていますが、現時点では肥満治療目的の承認はされていませんGLP-1受容体作動は、クリニックを通じて国内医薬品販売代理店から購入することができます。国内では肥満治療の効能・効果で承認された医薬品はありませんが、美容・ダイエット目的での使用は自由診療として行われます。海外では、アメリカのFDA、EU27か国のEMA、韓国のMFDSにおいて肥満症の適応で承認されています。

*SGLT2阻害薬は、厚生労働省によって2型糖尿病などの治療薬として承認されていますが、現在のところ、肥満治療目的での使用については国内で承認されていません。SGLT2阻害薬を処方するクリニックは、国内医薬品販売代理店を通じて薬剤を入手しています。また、国内で肥満治療に承認された医薬品は存在せず、美容やダイエット目的で使用する場合は自由診療となり、保険の適用外となります。