ウゴービを安い価格で処方してもらう方法!費用を抑えるポイント

毎年やってくる花粉の季節、「この症状をなんとかしたい」と悩んでいませんか?くしゃみや鼻水、目のかゆみといったつらい症状に悩まされる花粉症は、日常生活の質を大きく低下させてしまいます。

イーヘルスクリニック新宿院では、従来の治療法に加え、重症花粉症にも効果的な治療の「ゾレア®」や根治が期待できる「舌下免疫療法」まで、幅広い治療選択肢をご用意しています。

専門医の丁寧なカウンセリングのもと、あなたに合った最適な治療法で快適な日常生活を目指しましょう。

▼当院のご予約はこちら▼

記事監修:天野方一(イーヘルスクリニック新宿院 院長)

経歴:埼玉医科大学卒業後、東京慈恵会医科大学付属病院や足利赤十字病院などで勤務。2016年、帝京大学大学院公衆衛生学研究科へ入学。2018年、ハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)へ留学。予防医療特化のメディカルクリニックで勤務後、2022年「イーヘルスクリニック新宿院」開院。

専門分野:腎臓内科、抗加齢医学(アンチエイジング)、産業医学

資格:日本腎臓学会専門医・指導医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、公衆衛生学修士・博士

イーヘルスクリニック新宿院では、花粉症について豊富な知識と経験を持った医師が患者さんごとに治療法を提案いたします。忙しくて受診する時間がない方や、花粉症の症状がつらくて外出しづらい方でも、予約制の受診やオンライン診療を活用することで効率よく治療を行うことが可能です。花粉症でお悩みの方は、快適な日常生活を目指すために、ぜひ当院へご相談ください。

イーヘルスクリニック新宿院の花粉症外来の3つの特徴について、詳しくまとめます。

イーヘルスクリニック新宿院では、花粉症治療において高い専門性と豊富な実績で、多くの患者さんをサポートしています。特に、重症花粉症に対する新しい治療薬であるオマリズマブ(商品名:ゾレア®)に関しての治療実績は豊富で、重症花粉症に悩む患者さんの生活の質の向上に大きく貢献しています。

他にも、花粉症の根治が期待できる舌下免疫療法では、月間120人、年間1,500人以上の治療実績があり、快適な日常生活の実現をサポートしています。

初めて受診される方でも納得・安心して治療していただけるよう、専門医が丁寧にカウンセリングを行い、それぞれの患者さんにあった治療法を検討・提案いたします。症状を少しでも早く改善し、快適な生活を目指すために、イーヘルスクリニック新宿院へご相談ください。

イーヘルスクリニック新宿院では、花粉症に悩む方のために効率的でスムーズな診療を提供しています。

仕事や家事で忙しい方でも、スマホ1つで24時間365日いつでも簡単に診察の予約が可能です。予約制であるため、受付からお会計まで最短15分で完了します。病院では花粉症の薬をもらうために長時間待つ印象を持つかもしれませんが、イーヘルスクリニック新宿院であれば時間を無駄にせず、スムーズに診察を受けられます。

イーヘルスクリニック新宿院では、花粉症治療にオンライン診療を活用できます。土日・祝日も対応しており、初診の方でも利用することができます。事前に、採血結果や健康診断結果を事前にアップロードいただければ、症状に合わせた薬を1ヶ月分処方できるため、何度も受診する手間もありません。

特に、花粉症の症状がひどく外出が難しい方や、忙しくて通院の時間が取れない方にとって、オンライン診療はとても便利です。自宅や職場など、好きな場所で専門医の診察を受けられるため、移動の手間が省け、時間を有効活用できます。

さらに、最短30分で希望の場所にお薬をお届けする配達サービスも行っています。花粉症の症状がつらい時でも外出せずに、安心して治療を続けられます。花粉症の季節を快適に過ごすために、ぜひご利用ください。

「アレルギー性鼻炎・花粉症のオンライン診療」について詳しく見る

▼【来院】のご予約はこちら▼

▼【オンライン診療】のご予約はこちら▼

イーヘルスクリニック新宿院では、患者さん一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた治療法を検討・ご提案しています。ここでは、当院で提供している花粉症治療について詳しくご紹介します。

飲み薬や点鼻薬、点眼薬、貼付剤などを使用して花粉によるアレルギー症状の改善を目指します。花粉症の薬といえば、以下のようなものが一般的です。

薬をうまく使い分けることで、花粉が多いと言われる年でも、約5〜6割の方が重大な副作用なく、くしゃみや鼻水はなづまりなどの症状が軽減し、快適に過ごせたという声もあります。当院では、症状や重症度、患者さんの生活スタイルに合わせて、最適な薬を処方しています。

「花粉症の薬」について詳しく見る

「花粉症の漢方」について詳しく見る

的確な花粉症の治療のために(厚生労働省)

舌下免疫療法(シダキュア)は、花粉症治療の中で唯一、花粉症の根治が期待できる治療法です。

舌下免疫療法では、スギ花粉エキスを少量ずつ体内に取り入れることで、アレルギー反応を徐々に抑えていきます。治療期間は2〜3年と長期にわたりますが、継続することでアレルギーの原因物質に対する反応を弱められるため、花粉症に悩む多くの患者さんに選ばれています。

当院では、月間120人、年間1,500人以上の舌下免疫療法に対する豊富な治療実績があります。

花粉症のつらい症状にお悩みの方は、イーヘルスクリニック新宿院へお気軽にご相談ください。

「シダキュア」について詳しく見る

「アレルギー性鼻炎の根本治療『舌下免疫療法』とは?」について詳しく見る

「舌下免疫療法はオンライン診療で受けられる?について詳しく見る

当院で使用しているスギ花粉症の治療薬「シダキュア2000JAU錠」について、添付文書に記載されている注意事項を踏まえ、スギ花粉の飛散時期には新規投与を開始しない方針としています。これに伴い、1〜5月は治療が開始できないため注意してください。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

皮下注射療法ゾレア®は、重症花粉症で困っている患者さんに対する治療法です。ゾレア®は、アレルゲンに対する免疫反応を引き起こすIgE抗体の働きを阻害する薬です。これにより、アレルギー反応を軽減できる効果が期待でき、多くの重症花粉症患者さんに支持されています。

ゾレア®は従来、重症の気管支喘息や慢性蕁麻疹に対する治療薬として使用されていました。しかし、2019年12月に厚生労働省によってスギ花粉症(季節性アレルギー性鼻炎)に対する適応が追加され、花粉症にも用いられるようになりました。花粉症治療といえば、抗ヒスタミン薬やステロイド薬が一般的ですが、従来の薬を使用しても症状が改善できなかった場合は重症花粉症として、ゾレア®の適応となる可能性があります。

当院では、ゾレア®治療を行った患者さんに対して定期的にアンケートを実施し、効果や満足度の調査をしています。アンケート結果をご希望の方には、お伝えいたしますので診察時にお気軽にお声がけください。

従来の花粉症治療薬では症状の改善がみられずお困りの方は、ぜひイーヘルスクリニック新宿院にお気軽にご相談ください。

▼【来院】のご予約はこちら▼

▼【オンライン診療】のご予約はこちら▼

イーヘルスクリニック新宿院では、問診や血液検査を通じて患者さんのアレルギーの原因や重症度を把握し、それぞれの患者さんにあった治療法を検討・ご提案いたします。

問診では、以下のようなポイントを詳しくお聞きします。

血液検査では、どの物質に対するIgE抗体があるかを調べることが可能です。IgE抗体を調べることで、アレルギー反応の原因が花粉なのか、どの種類の花粉なのかを判別するのに役立ちます。イーヘルスクリニック新宿院では、主にアレルギーの原因となる36〜39項目のアレルゲンについて調べる「MAST36」、「view39」の検査を実施しています。

花粉症の治療は症状や重症度によって使用する薬が異なります。どのような症状があるかを事前に把握し医師に伝えることで、より効果的な治療が可能になります。

当院では、従来の花粉症治療だけでなく、舌下免疫療法やゾレア®治療にも対応しております。花粉症でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

「花粉症ではどんな検査をするの? 〜問診や血液検査などで診断される〜」について詳しく見る

1ヶ月にかかる花粉症治療費用の目安(保険適用の場合)は、以下のとおりです。

アレルギー検査(血液検査)にかかる費用は、保険適応で5,000〜6,000円ほどです。

1ヶ月の医療費の支払額(自己負担額)が一定額を超えた際は、超えた分の払い戻しが受けられる「高額療養費制度」という制度があります。

ゾレア®は投与量によっては、高額療養費制度の対象となる可能性があります。高額療養費制度の利用条件は、加入されている保険組合や被保険者の年齢・所得により、異なります。詳しくは、厚生労働省の公式ホームページをご確認ください。

治療や検査費用は目安であり、実際の費用は患者さんの症状や治療内容、保険の種類によって異なる場合があります。詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

「舌下免疫療法にかかる費用とは?」について詳しく見る

厚生労働省 高額療養費制度について

アレルギー検査の費用はどれくらい?〜検査を受ける診療科や保険適用の有無について解説〜」について詳しく見る

▼【来院】のご予約はこちら▼

▼【オンライン診療】のご予約はこちら▼

ここでは、花粉症についてよくある質問にお答えします。

花粉症が発症するのは、体内で「感作」と呼ばれる過程が進行しているためです。感作とは、花粉が体内に繰り返し入ることで免疫システムが花粉を「異物」として記憶し、抗体(IgE抗体)を作り始める状態を指します。

一定の花粉量が体内に蓄積され免疫システムの許容量を超えると、次に花粉が入った際に過剰な免疫反応が起こり、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状が現れます。

発症のタイミングは個人差があり、遺伝的要因や環境要因(花粉の量、大気汚染、生活習慣など)が影響しています。

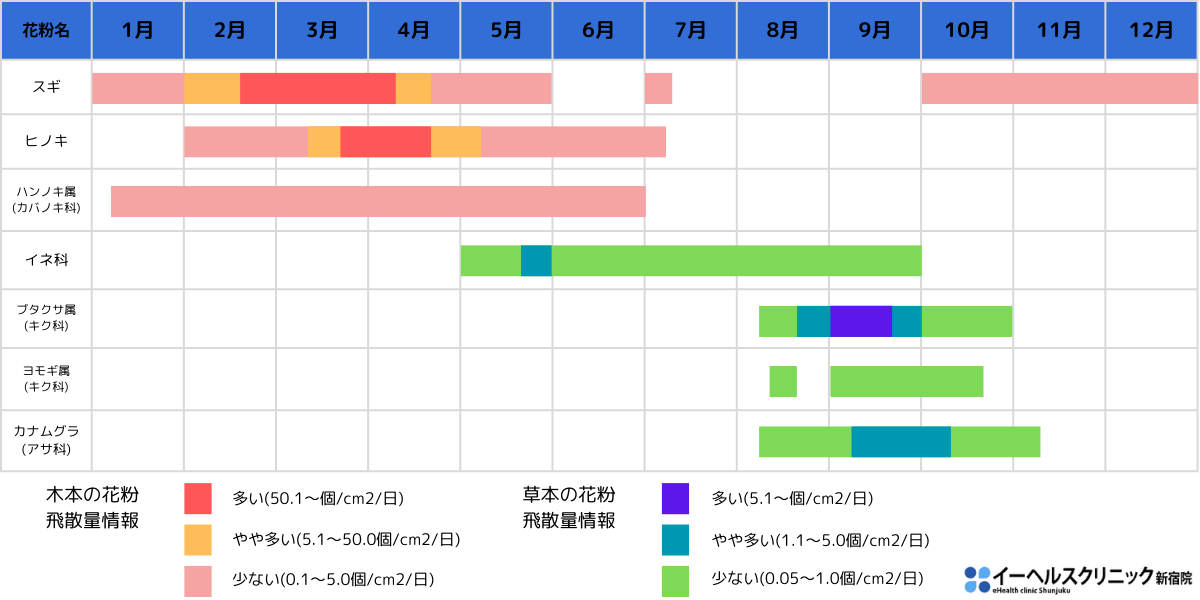

いいえ、花粉症は春だけではありません。日本では、スギ・ヒノキ花粉が最も有名ですが、季節によって異なる種類の花粉が飛散するため、1年を通して症状が出る可能性があります。

特に関東では、花粉の種類も多く、飛散時期も長いのが特徴です。下の図は、関東地方における飛散している花粉と時期です。

近年は、気候変動の影響で飛散時期や量が変化していることも多く、注意が必要です。症状が長期間続く場合は、アレルギー検査を受けて原因を特定し、適切な対策や治療を受けましょう。

市販薬と病院の処方薬の違いは、購入方法や治療効果の範囲にあります。

市販薬(OTC医薬品)は、薬局やドラッグストアで手軽に購入でき、医師の診察や処方箋を必要としません。一部の市販薬は、医療用医薬品から転用された「スイッチOTC医薬品」として販売されており、安全性が高く副作用が少ないのが特徴です。例えば、「アレグラFX」は医療用の「アレグラ錠」を市販薬化したものです。

一方で、病院の処方薬は、医師が患者さんの症状や体質を診断し、患者さん一人ひとりの治療計画にもとづいて処方されます。市販薬では効果が不十分な場合や、より新しい薬が必要な場合にも対応可能です。処方薬には、副作用が少なく効果が持続する第二世代抗ヒスタミン薬など、より高い治療効果が期待できる薬も含まれています。

症状がひどかったり、なかなか治らない方は病院やクリニックを受診することをおすすめします。

イーヘルスクリニック新宿院では、予約制の診療やオンライン診療を行っています。忙しい方、つらい症状がなかなか治らない方はお気軽にご予約ください。

「花粉・ダニ対策はこれで完璧!抗ヒスタミン薬で快適な毎日を」について詳しく見る

子どもや妊婦でも花粉症治療は可能です。しかし、治療法や薬の選択には医師との十分な相談が必要です。

妊婦の場合、胎盤を通して赤ちゃんの体内に薬が移行すると、赤ちゃんの成長発達に影響を与える可能性があります。そのため医師の判断のもと安全性の高い薬の選択が重要です。症状が軽症の場合は、薬に頼らない花粉症対策も検討しましょう。

子供の場合は、年齢や体重に応じた薬が処方され、5歳以上であれば舌下免疫療法も選択肢に入ります。

妊婦や小さな子どもは、自己判断で薬を服用せず、必ず医師に相談してください。

はい、花粉症はシーズン前から対策することが大切です。花粉飛散時期の2〜3週間前から予防的に薬を服用する「初期療法」を行うことで、症状の発症を抑えたり軽減したりすることができます。初期療法は、花粉が体内に入った際の免疫反応を抑える効果があり、症状が重くなることを防ぐことが期待されます。

舌下免疫療法を検討している場合は、花粉シーズン外の時期から治療を開始する必要があります。当院では舌下免疫療法に積極的に取り組んでおり、月間120人、年間1,500人以上の患者さんのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

花粉症の予防は、原因となる花粉を回避・除去することや生活習慣を整えることが大切です。これは治療の一環でもあります。まだ花粉症にかかっていなかったり、症状が軽かったりする場合でも、大量の花粉と接触することをきっかけに花粉症を発症したり、症状が強くなったりすることがあります。そのため、花粉症予防のためにも花粉の回避・除去や、生活習慣を整えることは重要だといわれています。それぞれについて詳しくまとめます。

外出時の工夫として、花粉の飛散時期はできる限り外出を控えましょう。地域によって異なりますが、特に13~15時頃に飛散が多いといわれているため、この時間の外出を避けるとよいでしょう。

また、外出する場合は、帽子やメガネ、マスク、コート、マフラーなどで花粉が目や鼻、肌に付着しないようにすることも外出時の工夫の1つです。さらに、帰宅した時は衣服を玄関先ではらい、家の中に花粉を入れないことも重要です。

室内での工夫として、室内にいるときも、ドアや窓を閉めて花粉が入らないようにしましょう。ただし、窓を閉めていても花粉は室内に入ってしまうため、こまめに掃除をしたり、空気清浄機を使ったりすることも大切です。また、寝具を外に干すことは控え、寝る前は少量の水を含ませたティッシュやタオルなどで枕元を拭き、付着している花粉を除去するのも1つの方法です。

睡眠不足やストレス、お酒の飲み過ぎ、喫煙は症状悪化の原因となるため控えましょう。自分が喫煙していなくても、受動喫煙によって影響を受けることもあるため、マスクや空気清浄機を上手に活用するとよいでしょう。

また、たんぱく質や脂肪が多い食事を食べ過ぎたり、生活リズムが不規則だったり、ストレスが多い環境で過ごしたりすることなども花粉症を起こしやすくするといわれているため、注意が必要です。このほか、運動不足による体力低下も症状悪化の原因となることがあるため、ランニングやウォーキング、水泳などを取り入れてみるのもよいでしょう。

イーヘルスクリニック新宿院は、花粉症治療において豊富な治療実績を持つ医療機関です。

花粉症でお悩みの方は、快適な日常生活を目指すための第一歩を当院で踏み出しませんか。専門医が丁寧にカウンセリングを行い、それぞれの患者さんに合った治療をご提案いたします。

イーヘルスクリニック新宿院では忙しい方でも通院しやすいよう、予約制の診療やオンライン診療を導入しており、スキマ時間でも手軽に受診可能です。つらい花粉症症状にお悩みの方はぜひ、イーヘルスクリニック新宿院へご相談ください。

▼【来院】のご予約はこちら▼

▼【オンライン診療】のご予約はこちら▼

参考記事